ご祭神

越中護国八幡宮には「六柱」の神様がお祀りされています

当宮は、「八幡の宮」「一国一社八幡宮」「護国八幡宮」などと様々に通称され、家内安全・健康長寿・交通安全・心願成就・商売繁盛・縁結び・安産・病気平癒・厄除け・武運長久・学業成就など、多くの御神徳(ご利益)のある神々がお祀りされていることから、古くより氏子崇敬者から親しまれてまいりました。

大幡主命(大若子命)

大幡主命は、本来の名を「大若子命」といい、垂仁天皇の御代に天照大御神が伊勢の神宮に御鎮座されるまで倭姫命に仕え奉り、越国(現在の北陸地方)の凶賊である「阿彦」を平定して、この地に平穏をもたらされました。その際に、八つの旗(数多くの幡)を大いに掲げて勝利された勳功から「大幡主命」の御名を賜りました。

阿彦討伐を終え、この地に「八幡の宮」をご創建された大幡主命を奉斎したのが当神社の創祀です。

誉田別命(応神天皇)

息長足比売命(神功皇后)

玉依姫命

当神社では、第45代聖武天皇(在位724年~749年)の御代に八幡神として「誉田別命」「息長足比売命」「玉依姫命」の三柱の神をお祀りし、各国(現在の県)に一国一社の八幡宮(国府八幡宮)として崇敬を集めたとされております。

「誉田別命」は第15代天皇「応神天皇」のご神霊であり、全国に4万社以上ある八幡神を祀る神社で広く信仰されています。「息長足比売命」は第14代天皇仲哀天皇の皇后、そして応神天皇の母である「神功皇后」です。

天照大御神

豊受大神

「天照大御神」は、伊勢の神宮の内宮(皇大神宮)に御鎮座になり、皇室の御祖先の神であるとともに、国民の大御祖神です。

「豊受大神」は、同じく神宮の外宮(豊受大神宮)にお祀りされ、衣食住をはじめ産業の守り神として崇敬される、天照大御神のお食事を司る御饌都神です。

神代

第11代垂仁天皇84年、皇子大若子(後の大幡主命)が越の国の凶賊である阿彦平定を終え、八幡の宮を造営し帰落した。当地の住民が大幡主命を慕って奉斎したのが創祀。

飛鳥時代

飛鳥時代、文武天皇(在位697年-707年)が「忠孝」の二字を自書して忠孝の意義を教えられた時、甲良人麿がこれを奉じて越路に下って教諭したという。 越の民は、高梨野の丑寅内山に高々と石壇を築いて迎え、二字の札が磨滅するのを恐れて当宮に祠を作って安置した。

奈良時代

奈良時代、聖武天皇(在位724年-749年)が各国に、一国一社の八幡宮、いわゆる国府八幡宮を創立した時、当社に誉田別命・息長足比売命・玉依姫命を合わせ祀って八幡宮を奉斎した。

平安時代

平安時代の弘仁2年(811年)8月15日、越中護国八幡宮の神霊を奉載し、護国八幡宮とも呼ばれるようになった。現在も鳥居の扁額に「越國一國一社 護國八幡宮」とある。

鎌倉時代

鎌倉時代の文治3年(1187年)頃、源義経(牛若丸)が京都から北陸道を通り奥州に落ちのびる際、源氏の守護神である八幡神を祀る当宮に立ち寄り、道中の安全を祈願したとされる。

戦国時代

戦国時代の天文年間(1532年-1555年)、戦禍により社殿が焼失したが、天文12年(1543年)、有沢才蔵により社殿が修復された。

近世

明治6年(1873年)8月15日に郷社に列し、明治34年(1900年)、神明宮を合祀、大正2年(1914年)には境内社の神明宮を合祀した。 現在は旧馬見の郷16ヶ村の総宮である。

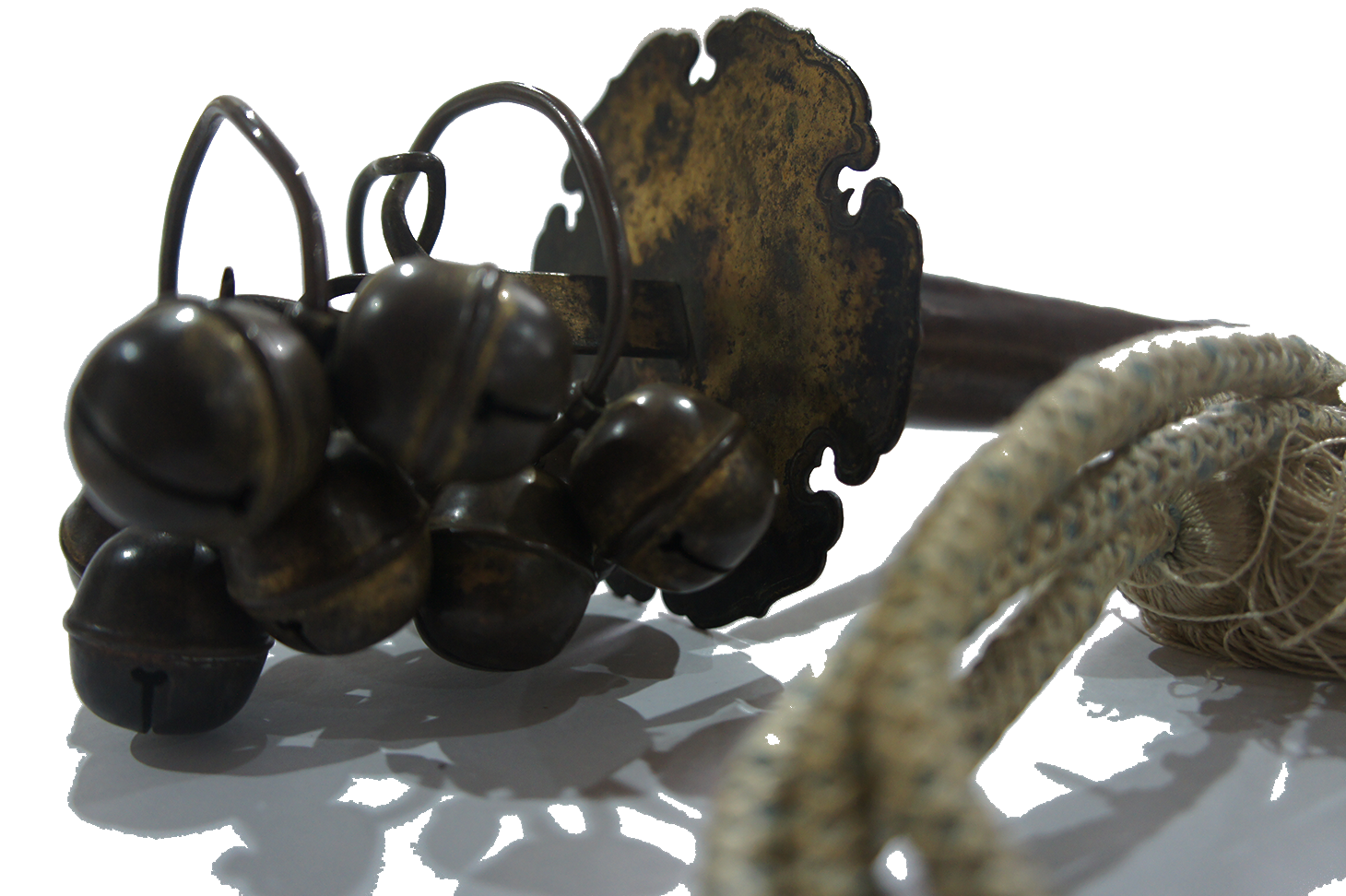

(宝物)舞鈴一、茶釜一 【鎮座地】 富山市八幡718

鎮座地について

神功皇后は、応神天皇(広幡乃八幡大神)の名の由来とされる「八つの旗」を立てて神に奉じ、また応神天皇が降誕した際には家屋の上に「八つの旗」がひらめいたと伝えられています。

「八幡」とは、八つの旗(数多くの旗)を意味し、「幡」とは「神の寄りつく依代」としての「旗」を意味する言葉であり、当神社の鎮座する「富山市八幡」の地名の由来ともされています。